Erotismo, violencia y muerte en las novelas de Han Kang, la Nobel de 2024

La flamante premio Nobel de 2024 hace parte de una camada de novelistas asiáticas, no muy distantes en su estilo, que se vienen consolidando en la narrativa mundial, especialmente en la última década. El tiempo dirá si son un fenómeno de best seller pasajero o no. Queden mencionadas como ejemplo, la coreana Cho Nam – Joo (autora de Kim Ji-young, nacida en 1982)) y las japonesas Hiromi Kawakami (autora de Los amores de Nishino) y Yoko Ogawa (autora de La fórmula preferida del profesor), siendo justos, ninguna con más pinta para el Nobel que escritoras de mayor fuste como, por ejemplo, Margaret Atwood y Zadie Smith. Se diría que repasando los nombres de los galardonados en los últimos cinco años (Jon Fosse, Annie Ernaux, Abdulrazak Gurnah, Louise Glück, Olga Tocarszuk y Peter Handke) cabe preguntarse si a la coreana se le hubiera podido esperar unos cuantos años más para premiarla. Su carrera como escritora se fue fraguando con un diario que llevaba de adolescente, formato que le permitió cuestionarse sobre el sufrimiento humano y la muerte y, sobre todo sobre cuál sería su papel en la vida. Cuatro son las novelas traducidas al español (todas publicadas por Random house) por las que se le distingue.

La primera, Actos humanos, es, de principio a fin, un relato tanático; el protagonismo se lo lleva por entero la muerte. La arremetida espantosamente violenta de la dictadura contra miles de jóvenes (colegiales, inclusive) simpatizantes del comunismo, es tal, que su narración y macabras descripciones requieren lectores de temple, porque hay escenas verdaderamente insoportables e impactantes que pueden afectar la sensibilidad, si es que no reacciones fisiológicas (digamos náuseas), entre otras razones, porque entre las voces narrativas (yo, tú y él) se cuenta la de un cadáver (“Si pudiera dejar de mirar el amasijo de nuestros cuerpos, que parece el cadáver de un monstruo de incontables patas”). Entonces lo escabroso (e inclusive repulsivo) parece inevitable y lo que en el siglo XIX llamaban naturalismo, se queda corto:

La primera, Actos humanos, es, de principio a fin, un relato tanático; el protagonismo se lo lleva por entero la muerte. La arremetida espantosamente violenta de la dictadura contra miles de jóvenes (colegiales, inclusive) simpatizantes del comunismo, es tal, que su narración y macabras descripciones requieren lectores de temple, porque hay escenas verdaderamente insoportables e impactantes que pueden afectar la sensibilidad, si es que no reacciones fisiológicas (digamos náuseas), entre otras razones, porque entre las voces narrativas (yo, tú y él) se cuenta la de un cadáver (“Si pudiera dejar de mirar el amasijo de nuestros cuerpos, que parece el cadáver de un monstruo de incontables patas”). Entonces lo escabroso (e inclusive repulsivo) parece inevitable y lo que en el siglo XIX llamaban naturalismo, se queda corto:

“Los primeros cuerpos que apilaron fueron también los primeros en corromperse, y los gusanos blancos bullían en ellos sin dejar un solo espacio libre. Contemplé en silencio cómo mi rostro se fue poniendo negro y se reblandecieron mis rasgos, cómo se fueron desmoronando los contornos hasta que dejé de ser reconocible.”

La novela además de implicar una lectura política y, desde luego estética, es sobre todo propicia para la ética, puesto que, además de recrear conceptos como el de Hanna Arendt (la “banalidad del mal”) y el tan kantiano de nuestra inclinación natural al mal (“¿Es el hombre un ser cruel por naturaleza? ¿Lo nuestro no fue más que una experiencia común y corriente?, ¿Lo de la dignidad humana es un engaño y en cualquier momento podemos transformarnos en insectos, bestias o masas de pus y secreciones? El que no dejemos de humillarnos, destruirnos y masacrarnos, ¿es la prueba que ofrece la Historia acerca de la naturaleza humana?”), están también regados en cada página ejemplos de lo que Markus Gabriel denomina “mal radical” y “hecho moral”. El mismo título de la novela apunta en dos direcciones opuestas, una hacia lo que Hildebrand llamaría valor absoluto (en el hecho de que un joven se quiera hacer cargo de los cadáveres de sus amigos, para que no queden por ahí tirados) y otra hacia un disvalor absoluto (secuestros, torturas y masacres).

De la siguiente novela, Imposible decir adiós, diré que lo más recomendable es abordarla después de haber leído Actos humanos, pues, a la hora de la verdad los dos relatos comportan un díptico, si bien en Imposible decir adiós las masacres perpetradas por el régimen fascista sirven de telón de fondo a un relato intimista en el que se hacen presentes la alucinación, la ensoñación; lo que Kundera llama “la pesadilla en la vigilia” (kafkiana) y lo “real maravilloso”. Pero más allá del horror y lo tanático, la novela ofrece resquicios de reconciliación con la vida, pues la historia que se teje entre Gyeongha e Inseon, las dos protagonistas, es la de una amistad en la que, para cada una solo existe la otra y, además, la muerte de un simple pájaro (se supone que por no haberle prestado ayuda a tiempo) les causa dolor y remordimiento.

De la siguiente novela, Imposible decir adiós, diré que lo más recomendable es abordarla después de haber leído Actos humanos, pues, a la hora de la verdad los dos relatos comportan un díptico, si bien en Imposible decir adiós las masacres perpetradas por el régimen fascista sirven de telón de fondo a un relato intimista en el que se hacen presentes la alucinación, la ensoñación; lo que Kundera llama “la pesadilla en la vigilia” (kafkiana) y lo “real maravilloso”. Pero más allá del horror y lo tanático, la novela ofrece resquicios de reconciliación con la vida, pues la historia que se teje entre Gyeongha e Inseon, las dos protagonistas, es la de una amistad en la que, para cada una solo existe la otra y, además, la muerte de un simple pájaro (se supone que por no haberle prestado ayuda a tiempo) les causa dolor y remordimiento.

La clase de griego, publicada apenas hace un año, es una hermosa novela, ubérrima en páginas de tenor poético, el cual se advierte, por ejemplo, en el recurso a símiles y sinestesias (“un silencio todavía más nítido e intenso, como el interior de una tinaja a oscuras”, “tu potente voz como de sirena en la niebla”; “nos recibía un silencio límpido”, “No te puedes imaginar cómo tu voz me acariciaba la cara”) Y es que cuando se cuenta una historia de amor entre una joven que carece del habla y un joven que carece de la vista, tiene que imponerse, no sólo el lenguaje poético sino también la imagen poética. En varios capítulos la estructura narrativa es interpelada por estructuras que remiten a poemas:

páginas de tenor poético, el cual se advierte, por ejemplo, en el recurso a símiles y sinestesias (“un silencio todavía más nítido e intenso, como el interior de una tinaja a oscuras”, “tu potente voz como de sirena en la niebla”; “nos recibía un silencio límpido”, “No te puedes imaginar cómo tu voz me acariciaba la cara”) Y es que cuando se cuenta una historia de amor entre una joven que carece del habla y un joven que carece de la vista, tiene que imponerse, no sólo el lenguaje poético sino también la imagen poética. En varios capítulos la estructura narrativa es interpelada por estructuras que remiten a poemas:

“He terminado de escuchar tu CD / Y ahora la noche es más profunda que hace un rato. / Tu voz ha impregnado la quietud, / Por eso la siento más cálida hoy. / Todavía faltan tres horas para que salga el sol, / Así que será mejor que duerma un poco. / Cuando apague la lámpara, vendrá la oscuridad, / La noche de mis ojos, que es más oscura que la brea, que / Es casi la misma con los ojos abiertos o cerrados.”

Los protagonistas están unidos, tanto por sus carencias como por su presencia en “la clase de griego” que de hecho también la puede tomar el lector, si es que gusta de la filología y de las lenguas clásicas. Además de la mención a Borges al inicio del libro, la novela, en su vocación literaria y en consonancia con su título y su contenido, le hace un delicado guiño a la literatura griega en el capítulo 12, titulado “Noche”, pues se trata de todo un periplo de menos de un día…una pequeña Odisea.

La cuarta novela es La vegetariana:

No deja de ser llamativa la manera cómo Kang deja constancia de lo que algunos teóricos de la novela sustentados en la psicología (como es el caso de René Girard en su libro Mentira romántica y verdad novelesca), llaman el deseo triangular, consistente en que una persona (en este caso el cuñado de Yeonghye) siente deseo y posee a otra (a su esposa, a quién ya no ama) haciendo de cuenta de que la deseada y poseída es aquélla a la que de verdad quiere (es decir, a su cuñada): “Unos días atrás, la noche del día en que había ido a ver a su cuñada, había forzado a su mujer en la oscuridad impelido por un deseo incontenible. Él mismo se sorprendió de la avidez de su deseo, que no había sentido ni siquiera en los primeros tiempos de su vida matrimonial. Su mujer también se extrañó.” Así mismo, el deseo (“como un incendio avivado con gasolina”) que el cuñado de Yeonghye siente por ella no es espontáneo, sino que está motivado por “la mancha mongólica” que la hermana de su esposa tiene desde pequeña en uno de sus glúteos; es lo que el mismo Girard denomina “mediador del deseo”, lo cual apuntala el tenor psicoanalítico de la novela, que, sumado a los ya señalados factores, ético y literario, enriquece mucho la obra.

La autora ganadora, entre otros, del Premio Booker Internacional ha logrado una novela que por su fuerte carga axiológica daría para un curso sobre ética y valores; ha logrado tocar las fibras más delicadas de lo humano y, como atendiendo al cometido estético de Kafka, ha logrado un libro que tiene el efecto de un puñetazo en el rostro. En la primera parte asistimos a un episodio cuya violencia se genera (así la idea no sea popular) en una institución que suele ser más represiva de lo que se cree, la familia; una familia en la que, para ponerlo en términos de Erich Fromm, lejos de discurrir una ética humanista, se impone una ética autoritaria, capitaneada por los padres de Kim Yeonghye. El capítulo nos lleva a una situación de intenso dramatismo, como in crescendo y, como ocurrirá en los dos restantes, a una especie de coda de extrema violencia: “Mi suegro aplastó el cerdo agridulce contra la boca de mi mujer, que se agitaba penosamente. Con sus dedos recios, le abrió los labios, pero no pudo hacer nada para entreabrir los dientes fuertemente cerrados. Ciego de cólera, volvió a pegarle una bofetada. […] Un chorro de sangre brotó de su muñeca como de una fuente y llovió sobre los platos blancos. Se desplomó con las rodillas dobladas y el marido de mi cuñada, que hasta entonces se había quedado sentado sin hacer nada, le quitó el cuchillo.”

Pero la recepción de la novela no corre solo por cuenta del oído musical que tenga el lector, sino también de su sensibilidad para captar una suerte de rima de imágenes (en cada capítulo Yeonghye es sometida y/o violentada; la sacan del lugar donde está y se la llevan para encerrarla en otro. Y así el capítulo intermedio parezca dar una tregua con su fuerte carga erótica (muy al borde de la pornografía), el lector no debe llamarse a engaños, porque no deja de contener violencia. Con violencia y dolor comienza la novela y con dolor y violencia termina. El final es abierto, pero tan inevitable y previsible, que un lector sensato sabría dar el cierre adecuado.

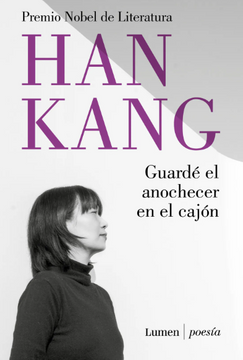

Colofón: La poesía de Han Kang, según su libro Guardé el anochecer en el cajón:

Este libro de poesía de la Nobel surcoreana contiene sesenta poemas distribuidos en cinco partes. Desde lo formal, se advierte el versolibrismo como la constante y muchos versos pareados, aunque apela también al poema en prosa, todo siempre en un tono de conversación en voz baja. En cuanto a su materia poética, toda su poesía está pespunteada por la nostalgia, la soledad, el dolor, la congoja y, sobre todo, la tristeza (¿“Que es eso que sufre dentro de mí? ¿Qué es eso que no me abandona de una vez por todas?”) y sus versos, en especial los de la parte titulada Teatro de la anatomía humana, caen y caen como lágrimas (a veces de sangre): “Tengo ojos que sangran. / No recuerdo que haya tenido algo más […] Solo tengo ojos que sangran.”

Este libro de poesía de la Nobel surcoreana contiene sesenta poemas distribuidos en cinco partes. Desde lo formal, se advierte el versolibrismo como la constante y muchos versos pareados, aunque apela también al poema en prosa, todo siempre en un tono de conversación en voz baja. En cuanto a su materia poética, toda su poesía está pespunteada por la nostalgia, la soledad, el dolor, la congoja y, sobre todo, la tristeza (¿“Que es eso que sufre dentro de mí? ¿Qué es eso que no me abandona de una vez por todas?”) y sus versos, en especial los de la parte titulada Teatro de la anatomía humana, caen y caen como lágrimas (a veces de sangre): “Tengo ojos que sangran. / No recuerdo que haya tenido algo más […] Solo tengo ojos que sangran.”

El poema más corto, de apenas dos sílabas más que un haikú (consta de un octosílabo y un endecasílabo), es más que elocuente: “Voló un pájaro joven. / Aún no se me secan las lágrimas.” Es decir, primero se envejece un pájaro que acabársele a ella la tristeza; el adjetivo “joven” y el adverbio “aún” son el soporte del poema.

Se diría que la poesía de Kang se llena de significancia si previamente se ha leído su novela Actos humanos; se entiende por qué dice que “Llorar / se me ha hecho un hábito […] las pesadillas / Se me han hecho un hábito”; por qué expresa quedamente: “Si me permites, quisiera hablarte de mi dolor […] quisiera preguntarte la razón. De que yo siga con vida / aunque el alma se haya hecho añicos […] De por qué eso viscoso que se derrama de mis ojos / no es sangre sino agua.”

Por si acaso, el poemario viene en edición bilingüe, las páginas de la izquierda en coreano (observables en ellas cierta armonía tipográfica) y las de la derecha en español.

Así que esta mujer nacida en Gwangju, Corea del Sur, que trasegó una infancia en medio de una pobreza asaz incoherente, pues, en las muchas casas en las que vivió (debido al sempiterno problema del arriendo) faltaron siempre los muebles, pero nunca los libros, se acaba de convertir en la escritora más joven en obtener el Nobel. Aparte de los méritos reconocidos por la Academia, estamos abocados a leerla, pues su escritura dosifica tres grandes motivos de la literatura: el erotismo, la violencia y el dolor.

Comentarios