Por Víctor Saavedra*

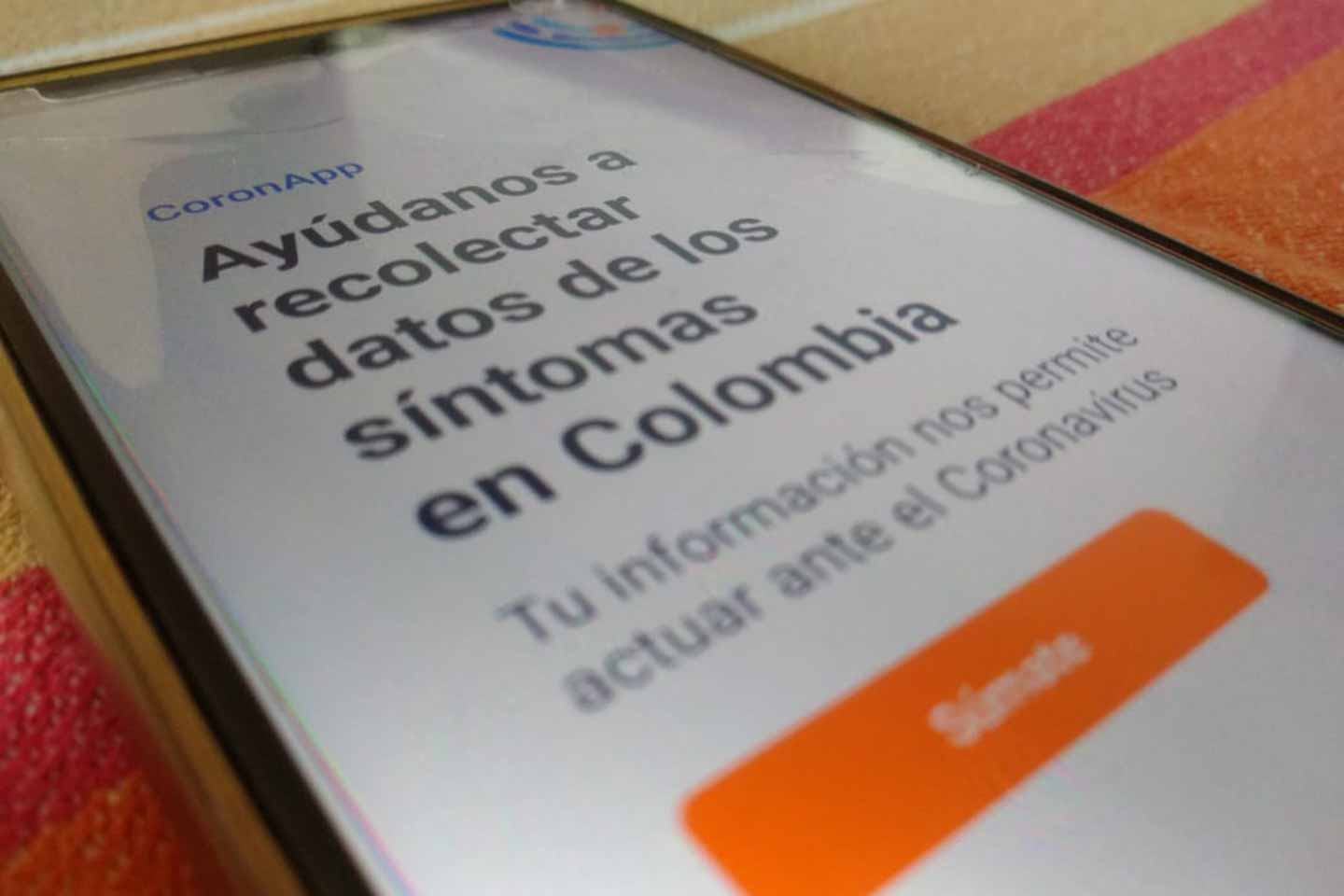

Recientemente solicitamos al Gobierno la apertura del código fuente de Coronapp y el control de sus versiones, es decir, cómo fue cambiando en el tiempo el código con los cambios a la aplicación. | Foto: Santiago Ardila Sierra.

La pandemia ha traído muchas cosas, casi todas malas, a esta nuestra nueva normalidad. Pero también ha mostrado, exacerbado, miserias que ya nos acompañaban desde hace tiempo. Una de ellas, que paradójicamente no puede escapar ya de la luz, es el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de distintos gobiernos, de distintos niveles geográficos de poder, y la correspondiente violación al derecho fundamental de acceso a la información pública. Y no vamos ahora a reiterar lo importante de la misma. El punto de partida es claro y aceptado generalmente: la transparencia es uno de los pilares de la democracia, garante del acceso a la información, facilitadora de tantos otros derechos fundamentales y arma contra la corrupción. La transparencia es la norma… O debería. En esta columna quiero compartir uno de nuestros últimos casos como reflejo de que el ser y el deber ser no siempre se llevan bien o, en otras palabras, cómo la transparencia es otro ejemplo del divorcio entre lo que dice la norma y lo que se aplica y los que salen perdiendo son nuestros derechos.

Recientemente, solicitamos al Gobierno la apertura del código fuente de Coronapp y el control de sus versiones, es decir, cómo fue cambiando en el tiempo el código con los cambios a la aplicación. Cuatro motivos simples justifican la solicitud: 1) las aplicaciones utilizadas para contribuir a la lucha contra la pandemia deben estar sujetas a control público por la afectación que suponen a nuestros derechos como la intimidad, esto explica que sus códigos estén disponibles al público en muchos países del mundo como España o, más cerquita, Uruguay; 2) a lo largo de este año de funcionamiento nos han dicho que Coronapp hace muchas cosas distintas, informa, autodiagnostica, posiciona, alerta, por lo que el código puede aportar claridad sobre qué hace realmente y cómo; 3) si detecta nuestra posición en el espacio, cómo y quién tiene acceso a dicha posición es vital saberlo por lo jugoso de estos sistemas para la vigilancia y seguimiento policivo; 4) a pesar de indicarse públicamente que su uso no es obligatorio, así se ha tornado en la práctica en muchos lugares —intente viajar en avión o ingresar en algunos edificios de la administración y lo verá— siendo cuestionable la obligatoriedad de uso de algo que no se sabe bien cómo funciona.

Y la respuesta de la institucionalidad es problemática por fondo y por forma. En cuanto a lo segundo, la importancia de este derecho fundamental es tal que nuestro ordenamiento exige que cuando se deniegue el acceso a información se haga un ejercicio probatorio profundo y, en todo caso, se entreguen versiones editadas en las que todo lo que no sea estrictamente reservado pueda ser accedido. Ni lo uno ni lo otro. La Agencia Nacional Digital (AND) simplemente adujo riesgos abstractos a los datos de los usuarios por posible suplantación de la aplicación o posible detección de fallos en la misma. Las respuestas parecen más religiosas que jurídicas, suficiente es invocar en abstracto a los dioses de la reserva: en nuestro caso “los hackers” y el más importante de la opacidad pandémica, “la salud pública” en abstracto.

El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que los magistrados preguntaron a su técnico de sistemas que dejó claro lo infundado de la respuesta de la AND: ni hace falta el código fuente para suplantar una aplicación ni para buscar fallos de seguridad en la misma. La institución debe buscar y resolver problemas de seguridad constantemente, no intentar esconderlos a costa del sacrificio de derechos fundamentales. ¿Cómo será que lo hacen en los países en los que el código es libre?

Paradójicamente, a pesar de la claridad del concepto que él mismo solicitó, el Tribunal decidió convalidar la negativa de la AND sobre la base de un supuesto incremento abstracto del riesgo a la seguridad. Ni prueba acorde a derecho, ni obligación de establecer un riesgo presente, probable, específico y significativo, ni entrega parcial del código, tapando las líneas que considere sensibles.

Y así es como una norma de transparencia buena se torna inocua y como se deja sin contenido un derecho fundamental. Y es que después de un año se ha asentado ya la práctica de proferir grandilocuentes planes por parte de gobiernos de cualquier nivel -nacional, departamental o local- que se acompañan con negativas ante solicitudes de acceso a más información porque afectaría, así en abstracto, a la salud pública. Cuando nada sobre la pandemia se puede conocer porque es “salud pública”, la transparencia ya no es la norma sino la excepción.

Pero no nos llevemos a error, esto no es nuevo. Como los jueves se convirtieron en los nuevos viernes, la “salud pública” se convirtió en la nueva “seguridad nacional”. Esta seguridad nacional que ha sido aducida alegremente en muchos de nuestros países para impedir el escrutinio público y el control ciudadano de las acciones de las fuerzas militares y de policía.

Y siendo aquel el ser, este sería en mi opinión el deber ser: en primer lugar, la seguridad de la aplicación es como la integridad de nuestra casa, el hueco en la pared se arregla, no se pone un cuadro delante para taparlo porque sí, no se ve, pero entra el frío igual. Segundo, el código fuente debería haberse publicado, sea íntegro o sea editado si hay alguna línea realmente sensible.

Colombia es un país afortunado en su marco jurídico de transparencia. La configuración del derecho de acceso a la información pública es garantista y claro. No hacen falta sesudos ejercicios hermenéuticos, sino seguir la letra de la ley y la voz de la Corte Constitucional. Hace tiempo que necesitamos, y la pandemia como en otros casos lo ha vuelto innegable, tomarnos la transparencia en serio. Nos van nuestros derechos, como individuos, y nuestra democracia, como sociedad, en ello.

*Fellow de Dejusticia